La folle marche

sur Versailles

La Commune

La guerre civile

est déclarée

Trois colonnes de fédérés

lancent une contre-offensive et s’ébranlent

en direction de Versailles par les routes de Rueil, Bougival et Châtillon : c’est un désastre.

Accueillis par une pluie d’obus,

de nombreux communards refluent en désordre vers Paris.

Gustave Flourens, l’un des meneurs de l’expédition, est surpris par des gendarmes dans une auberge, puis

tué d’un coup de sabre à la tête.

Le 6 avril, après de furieux combats sur le plateau de Châtillon, les derniers fédérés se replient.

en direction de Versailles par les routes de Rueil, Bougival et Châtillon : c’est un désastre.

Accueillis par une pluie d’obus,

de nombreux communards refluent en désordre vers Paris.

Gustave Flourens, l’un des meneurs de l’expédition, est surpris par des gendarmes dans une auberge, puis

tué d’un coup de sabre à la tête.

Le 6 avril, après de furieux combats sur le plateau de Châtillon, les derniers fédérés se replient.

Le 28 mars 1871, la Commune de Paris est déclarée

Pour l'heure, la guerre civile n'est pas encore déclarée. Certes, aux yeux de Thiers et de sa majorité, le sang des généraux qui a coulé scelle la déclaration de guerre. Cependant, pendant plusieurs jours, un certain nombre de personnalités vont s'efforcer d'empêcher le pire. Ces conciliateurs, au premier rang desquels se trouve le jeune maire de Montmartre, Clemenceau, qui est aussi député, s'échinent, dans un va-et-vient entre le comité central à Paris et le gouvernement à Versailles, à trouver un compromis. Clemenceau réclame pour Paris l'élection immédiate d'un conseil municipal, qui éviterait la proclamation d'une Commune révolutionnaire. Échec ! Intransigeance de part et d'autre.

A ce moment-là, écrit Marx, Paris commet une grave erreur. La garde nationale pouvait attaquer Versailles avec une chance de succès : « Dans sa répugnance à accepter la guerre civile engagée par Thiers avec sa tentative d'effraction nocturne à Montmartre, le comité central commit, cette fois, une faute décisive en ne marchant pas aussitôt sur Versailles, alors entièrement sans défense, et en mettant ainsi fin aux complots de Thiers et de ses ruraux. »

Le comité central, en quête de légitimité, préfère organiser les élections d'une Commune. Elles ont lieu le 26 mars. Y participent 229000 électeurs sur 482000 inscrits (il y avait 328000 votants le 8 février) : vu le grand nombre de Parisiens qui avaient quitté la capitale, c'était un résultat honorable. Quelques personnalités appartenant au groupe des conciliateurs sont élues; elles démissionneront vite, car la majorité des 90 sièges revient aux partisans du comité central. Le 28 mars, la Commune de Paris est proclamée dans l'enthousiasme sur la place de l'Hôtel-de-Ville. C'est une sécession; la guerre civile va suivre.

Le dimanche 2 avril, Versailles prend l'initiative de l'attaque et s'empare de l'avant-poste de Courbevoie. La contre-attaque des fédérés est lancée le lendemain.

A ce moment-là, écrit Marx, Paris commet une grave erreur. La garde nationale pouvait attaquer Versailles avec une chance de succès : « Dans sa répugnance à accepter la guerre civile engagée par Thiers avec sa tentative d'effraction nocturne à Montmartre, le comité central commit, cette fois, une faute décisive en ne marchant pas aussitôt sur Versailles, alors entièrement sans défense, et en mettant ainsi fin aux complots de Thiers et de ses ruraux. »

Le comité central, en quête de légitimité, préfère organiser les élections d'une Commune. Elles ont lieu le 26 mars. Y participent 229000 électeurs sur 482000 inscrits (il y avait 328000 votants le 8 février) : vu le grand nombre de Parisiens qui avaient quitté la capitale, c'était un résultat honorable. Quelques personnalités appartenant au groupe des conciliateurs sont élues; elles démissionneront vite, car la majorité des 90 sièges revient aux partisans du comité central. Le 28 mars, la Commune de Paris est proclamée dans l'enthousiasme sur la place de l'Hôtel-de-Ville. C'est une sécession; la guerre civile va suivre.

Le dimanche 2 avril, Versailles prend l'initiative de l'attaque et s'empare de l'avant-poste de Courbevoie. La contre-attaque des fédérés est lancée le lendemain.

La marche tragique sur Versailles

La nuit se passe en préparatifs et, dès l'aube du lundi 3 avril, les bataillons sont en route. Ici, il est sans doute bon de suivre le général Zeller qui a fait des mouvements tactiques de la journée une synthèse d'une grande clarté. Entre le fort d'Issy et Meudon, Eudes tombe sur quelque 800 gendarmes et gardiens de la paix, bien commandés, bien entraînés, qui ne cèdent le terrain que pas à pas. Le général de la Commune, de son côté, manque totalement d'expérience dans l'exercice du commandement. Il se laisse retarder par des tireurs isolés dont il ne sait pas apprécier l'importance réelle. Pendant ce temps, les troupes versaillaises réagissent parfaitement. Les heures passent. En fin de journée, Eudes a sur le dos toute la brigade La Mariouse, celle qui avait réussi à se tirer sans dommage, le 18 mars, de l'attaque de Montmartre par Clignancourt, et il finit par revenir sur Paris sans avoir réussi à percer.

Duval progresse mieux. Après avoir évité Meudon par le sud, refoulé les avant-postes de la brigade Du Barrail, il atteint le Petit-Bicêtre, menace Villacoublay. Mais il s'est terriblement avancé, et il a moins de 2 000 hommes derrière lui. Lorsqu'il est pris à partie par la brigade du général Derroja, le défenseur, le 18 mars, de l'Hôtel de Ville, il comprend qu'il va être tourné et se replie sur le fort de Châtillon où il passera la nuit. Ici, Émile Duval confirme les qualités militaires qu'il a déjà démontrées dans son XIlle arrondissement et durant la journée du 18 mars. Son demi-succès sera, le 3 avril, le seul auquel la Commune pourra se raccrocher.

Car, du côté de Bergeret et de Flourens, c'est le drame. Les hommes de Bergeret, dans leur hâte d'en découdre, se sont littéralement bousculés pour traverser le pont de Neuilly. Le général roule en calèche, comme Napoléon lorsqu'il allait avec ses troupes. Le moral est au beau fixe lorsque la colonne arrive à Nanterre. Alors, le canon du mont Valérien ouvre le feu...

Outre l'incompétence de la plupart des chefs, l'indiscipline des troupes, le désordre de l'intendance,

l'absence de moyens de liaison, cette affaire du mont Valérien en dit long sur l'infériorité professionnelle dans

la Commune. Le 18 mars au soir, dans sa hâte de fuir Paris, Thiers avait ordonné non seulement l'évacuation de la capitale, mais également de tous les forts de sa ceinture stratégique. Nous savons que le pitoyable Lullier ne songea pas à faire occuper le mont Valérien, et Henri Martin nous a dit que Thiers, dès le 21 mars, s'empressait de réparer son imprudence en dotant la citadelle d'une garnison sûre.

Pourtant, avec une incroyable impudence, Lullier avait assuré à Jules Vallès que le mont Valérien était

aux mains des fédérés. Le journaliste s'était naturellement empressé de publier dans Le Cri du Peuple une nouvelle qu'il tenait du commandant en chef de la Commune, c'est-à-dire de première main. Et de nombreux gardes nationaux, à l'aube du 3 avril, y croyaient dur comme fer.

La commission exécutive, elle, savait à quoi s'en tenir. Mais le bruit courait qu'un accord de neutralisation

était intervenu avec la garnison. Si bien que, lorsque les premiers obus pleuvent sur la route, en plein milieu des fédérés, expédiés par d'excellents artilleurs, c'est la panique. En quelques instants, une cinquantaine de

gardes sont couchés dans l'herbe, morts ou blessés. Les deux chevaux de la calèche de Bergeret répandent

sur la chaussée leurs tripes fumantes. C'est un spectacle atroce. On hurle « trahison ! ». La colonne Bergeret n'est déjà plus qu'une foule affolée qui court vers Paris.

La tête de la colonne, cependant, a poursuivi son chemin vers Rueil. Elle y retrouve la colonne Flourens

qui arrive d'Asnières. La jonction s'effectue, en tout quelque 2 500 hommes, mais ils n'ont même pas le temps de reprendre leur route: la brigade Daudel (qui a enlevé la veille la caserne de Courbevoie) et la division Grenier leur tombent dessus. Un bref combat s'engage, qui souligne très rapidement l'infériorité des fédérés. A leur tour, ils refluent vers Paris, sabrés par la cavalerie.

Duval progresse mieux. Après avoir évité Meudon par le sud, refoulé les avant-postes de la brigade Du Barrail, il atteint le Petit-Bicêtre, menace Villacoublay. Mais il s'est terriblement avancé, et il a moins de 2 000 hommes derrière lui. Lorsqu'il est pris à partie par la brigade du général Derroja, le défenseur, le 18 mars, de l'Hôtel de Ville, il comprend qu'il va être tourné et se replie sur le fort de Châtillon où il passera la nuit. Ici, Émile Duval confirme les qualités militaires qu'il a déjà démontrées dans son XIlle arrondissement et durant la journée du 18 mars. Son demi-succès sera, le 3 avril, le seul auquel la Commune pourra se raccrocher.

Car, du côté de Bergeret et de Flourens, c'est le drame. Les hommes de Bergeret, dans leur hâte d'en découdre, se sont littéralement bousculés pour traverser le pont de Neuilly. Le général roule en calèche, comme Napoléon lorsqu'il allait avec ses troupes. Le moral est au beau fixe lorsque la colonne arrive à Nanterre. Alors, le canon du mont Valérien ouvre le feu...

Outre l'incompétence de la plupart des chefs, l'indiscipline des troupes, le désordre de l'intendance,

l'absence de moyens de liaison, cette affaire du mont Valérien en dit long sur l'infériorité professionnelle dans

la Commune. Le 18 mars au soir, dans sa hâte de fuir Paris, Thiers avait ordonné non seulement l'évacuation de la capitale, mais également de tous les forts de sa ceinture stratégique. Nous savons que le pitoyable Lullier ne songea pas à faire occuper le mont Valérien, et Henri Martin nous a dit que Thiers, dès le 21 mars, s'empressait de réparer son imprudence en dotant la citadelle d'une garnison sûre.

Pourtant, avec une incroyable impudence, Lullier avait assuré à Jules Vallès que le mont Valérien était

aux mains des fédérés. Le journaliste s'était naturellement empressé de publier dans Le Cri du Peuple une nouvelle qu'il tenait du commandant en chef de la Commune, c'est-à-dire de première main. Et de nombreux gardes nationaux, à l'aube du 3 avril, y croyaient dur comme fer.

La commission exécutive, elle, savait à quoi s'en tenir. Mais le bruit courait qu'un accord de neutralisation

était intervenu avec la garnison. Si bien que, lorsque les premiers obus pleuvent sur la route, en plein milieu des fédérés, expédiés par d'excellents artilleurs, c'est la panique. En quelques instants, une cinquantaine de

gardes sont couchés dans l'herbe, morts ou blessés. Les deux chevaux de la calèche de Bergeret répandent

sur la chaussée leurs tripes fumantes. C'est un spectacle atroce. On hurle « trahison ! ». La colonne Bergeret n'est déjà plus qu'une foule affolée qui court vers Paris.

La tête de la colonne, cependant, a poursuivi son chemin vers Rueil. Elle y retrouve la colonne Flourens

qui arrive d'Asnières. La jonction s'effectue, en tout quelque 2 500 hommes, mais ils n'ont même pas le temps de reprendre leur route: la brigade Daudel (qui a enlevé la veille la caserne de Courbevoie) et la division Grenier leur tombent dessus. Un bref combat s'engage, qui souligne très rapidement l'infériorité des fédérés. A leur tour, ils refluent vers Paris, sabrés par la cavalerie.

Une lamentable colonne de prisonniers

Lorsque le soir du 3 avril descend sur la banlieue parisienne, tous les attaquants du matin ont reflué en désordre dans la capitale, sauf Duval et ses 1 500 hommes qui tiennent la redoute de Châtillon. Mais les Versaillais ne leur laissent aucun répit. Le 4, dès le début de la matinée, la division Pelle passe à l'attaque, tandis que la brigade Derroja tourne la position par Fontenay-aux- Roses. Très rapidement, les fédérés sont encerclés. Il ne leur reste plus qu'à se rendre.

Par la belle matinée de printemps, c'est une lamentable colonne de prisonniers qui prend la route de Versailles. En chemin, on croise le commandant en chef, le général Vinoy, qui caracole au milieu de son état-major. « Y a-t-il un chef parmi vous ?» demande-t-il aux fédérés désarmés.

Duval n'hésite pas un seul instant. Il quitte les rangs, s'avance fièrement.

« C'est moi, répond-il. Je suis le général Duval.

— Faites-le fusiller, ordonne sèchement Vinoy à son aide de camp.

— Attendez, s'écrie à ce moment un autre officier fédéré, je suis son chef d'état-major. J'entends partager son sort. »

Vinoy hausse les épaules.

« Qu'on le fusille aussi », fait-il avec indifférence.

Les deux hommes sont entraînés dans un pré voisin. Un peloton d'exécution est formé à la hâte. Ils tombent ensemble, en criant d'une seule voix: « Vive la République! Vive la Commune ! »

A Versailles, cette fois, on n'exulte plus: on pavoise. Les fédérés prisonniers sont promenés en ville, afin que les bons bourgeois qui n'ont rien risqué puissent les insulter, leur cracher à la figure tout à leur aise, que les belles dames élégantes puissent les frapper de leur ombrelle et leur crier leur haine. On les fait agenouiller devant les églises pour demander pardon de leurs crimes. « J'en ai vu, sanglants, les oreilles arrachées, le visage et le cou déchirés comme par les griffes de bêtes féroces », rapporte un témoin. « Une cour prévôtale fonctionne sous les regards du gouvernement. C'est dire que la mort fauche nos concitoyens faits prisonniers. Les caves où on les jette sont d'affreux bouges confiés aux bons soins des gendarmes. »

Le général de Galliffet, lui, ne s'embarrasse même pas de cour prévôtale. Il fait fusiller ses prisonniers et déclare fièrement: « J'ai déclaré une guerre sans merci à cette bande d'assassins. »

M. Thiers a toutes les raisons d'être satisfait. Il le dit d'ailleurs dans un communiqué et le montre en faisant le général Vinoy grand officier de la Légion d'honneur.

Le 6 avril, tandis que l'armée se renforce chaque jour avec l'arrivée de nouveaux contingents de prisonniers d'Allemagne, qu'elle se réarme, qu'elle se réorganise, le chef du Pouvoir exécutif confie son commandement en chef au maréchal de Mac-Mahon, duc de Magenta. Le grand artisan du désastre de Sedan est justement un de ces prisonniers libérés. Il est alors âgé de soixante-trois ans.

La stupéfaction de Paris, le 4 avril dans l'après-midi, est inexprimable. Ces hommes que l'on avait vus partir le matin, pleins de rires et de chansons, auxquels les femmes et les enfants avaient fait un bout de conduite en chantant un refrain de circonstance: « Aux armes ! Allons à Versailles pour mettre au bout de nos fusils le petit Thiers et ses amis... », les voici maintenant. exténués et défaits, soutenant leurs éclopés, portant les civières des blessés, escortant les charrettes pleines de cadavres...

On se croit reporté aux jours les plus sombres du siège, aux heures tragiques de la désastreuse sortie de Buzenval. L'iconographie de l'époque nous montre des scènes déchirantes de femmes sanglotant sur le brancard d'un mourant, d'enfants cherchant anxieusement leur père dans les groupes pitoyables qui rentrent dans Paris.

Au sein de la Commune, la fureur le dispute à la consternation. Dans sa proclamation de ce jour-là, la commission exécutive « ne doute pas de la victoire ». Elle annonce la réorganisation rapide des services « momentanément désorganisés par la défection et la trahison » et, s'adressant en conclusion aux gardes nationaux, leur dit: « La Commune de Paris vous félicite et déclare que vous avez bien mérité de la République. »

Par la belle matinée de printemps, c'est une lamentable colonne de prisonniers qui prend la route de Versailles. En chemin, on croise le commandant en chef, le général Vinoy, qui caracole au milieu de son état-major. « Y a-t-il un chef parmi vous ?» demande-t-il aux fédérés désarmés.

Duval n'hésite pas un seul instant. Il quitte les rangs, s'avance fièrement.

« C'est moi, répond-il. Je suis le général Duval.

— Faites-le fusiller, ordonne sèchement Vinoy à son aide de camp.

— Attendez, s'écrie à ce moment un autre officier fédéré, je suis son chef d'état-major. J'entends partager son sort. »

Vinoy hausse les épaules.

« Qu'on le fusille aussi », fait-il avec indifférence.

Les deux hommes sont entraînés dans un pré voisin. Un peloton d'exécution est formé à la hâte. Ils tombent ensemble, en criant d'une seule voix: « Vive la République! Vive la Commune ! »

A Versailles, cette fois, on n'exulte plus: on pavoise. Les fédérés prisonniers sont promenés en ville, afin que les bons bourgeois qui n'ont rien risqué puissent les insulter, leur cracher à la figure tout à leur aise, que les belles dames élégantes puissent les frapper de leur ombrelle et leur crier leur haine. On les fait agenouiller devant les églises pour demander pardon de leurs crimes. « J'en ai vu, sanglants, les oreilles arrachées, le visage et le cou déchirés comme par les griffes de bêtes féroces », rapporte un témoin. « Une cour prévôtale fonctionne sous les regards du gouvernement. C'est dire que la mort fauche nos concitoyens faits prisonniers. Les caves où on les jette sont d'affreux bouges confiés aux bons soins des gendarmes. »

Le général de Galliffet, lui, ne s'embarrasse même pas de cour prévôtale. Il fait fusiller ses prisonniers et déclare fièrement: « J'ai déclaré une guerre sans merci à cette bande d'assassins. »

M. Thiers a toutes les raisons d'être satisfait. Il le dit d'ailleurs dans un communiqué et le montre en faisant le général Vinoy grand officier de la Légion d'honneur.

Le 6 avril, tandis que l'armée se renforce chaque jour avec l'arrivée de nouveaux contingents de prisonniers d'Allemagne, qu'elle se réarme, qu'elle se réorganise, le chef du Pouvoir exécutif confie son commandement en chef au maréchal de Mac-Mahon, duc de Magenta. Le grand artisan du désastre de Sedan est justement un de ces prisonniers libérés. Il est alors âgé de soixante-trois ans.

La stupéfaction de Paris, le 4 avril dans l'après-midi, est inexprimable. Ces hommes que l'on avait vus partir le matin, pleins de rires et de chansons, auxquels les femmes et les enfants avaient fait un bout de conduite en chantant un refrain de circonstance: « Aux armes ! Allons à Versailles pour mettre au bout de nos fusils le petit Thiers et ses amis... », les voici maintenant. exténués et défaits, soutenant leurs éclopés, portant les civières des blessés, escortant les charrettes pleines de cadavres...

On se croit reporté aux jours les plus sombres du siège, aux heures tragiques de la désastreuse sortie de Buzenval. L'iconographie de l'époque nous montre des scènes déchirantes de femmes sanglotant sur le brancard d'un mourant, d'enfants cherchant anxieusement leur père dans les groupes pitoyables qui rentrent dans Paris.

Au sein de la Commune, la fureur le dispute à la consternation. Dans sa proclamation de ce jour-là, la commission exécutive « ne doute pas de la victoire ». Elle annonce la réorganisation rapide des services « momentanément désorganisés par la défection et la trahison » et, s'adressant en conclusion aux gardes nationaux, leur dit: « La Commune de Paris vous félicite et déclare que vous avez bien mérité de la République. »

" C'est vous Florens qui tirez sur mes gendarmes !"

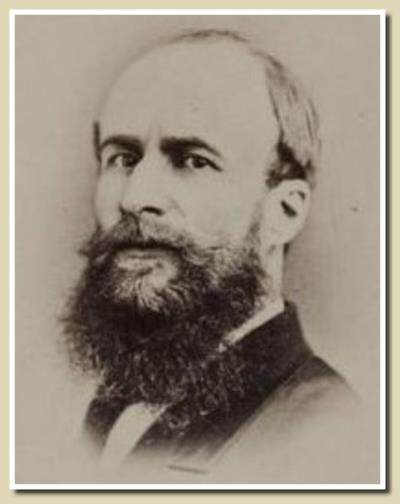

Gustave Flourens , un grand garçon à la barbe blonde, à la voix chaude, aux yeux d'enfant, est le Don Quichotte de la Commune. Professeur brimé par l'Empire, fils d'un savant, main tendue et coeur ouvert, ce romantique s'était battu avec les Crétois contre les Turcs. Puis, aux côtés du vieux Blanqui, il avait été le héros du 30 octobre, ce jour où, avec ses bataillons de Belleville, il avait ramassé, comme dans une rafle, tout le gouvernement de la Défense.

Aujourd'hui, désabusé, ne cherchant même pas à rattraper les fuyards, il erre sans but avec son fidèle Italien, s'arrête devant une auberge, minable, au 21 du quai de Chatou. Il demande une chambre, s'abat sur le lit. Le patron s'esquive, revient avec les gendarmes qui se ruent sur les deux jeunes gens. Au galop surgit un capitaine, Desmarets, qui saute à terre, interpelle le captif :

« C'est vous, Flourens, qui tirez sur mes gendarmes ? »

Sans attendre la réponse, d'un coup de sabre, il lui fend le crâne comme une souche devant Cipriani, lardé de coups de baïonnette. Le mort et le blessé, on les jette sur un tombereau à fumier. En ce lamentable équipage, on les traîne à Versailles où, aussitôt, pour voir ces brigands, s'attroupent les curieux : jusqu'à des élégantes qui, affirmera le garibaldien, de la pointe de l'ombrelle, fouillent la cervelle du cadavre étalé sur le plancher d'un poste de police...

Aujourd'hui, désabusé, ne cherchant même pas à rattraper les fuyards, il erre sans but avec son fidèle Italien, s'arrête devant une auberge, minable, au 21 du quai de Chatou. Il demande une chambre, s'abat sur le lit. Le patron s'esquive, revient avec les gendarmes qui se ruent sur les deux jeunes gens. Au galop surgit un capitaine, Desmarets, qui saute à terre, interpelle le captif :

« C'est vous, Flourens, qui tirez sur mes gendarmes ? »

Sans attendre la réponse, d'un coup de sabre, il lui fend le crâne comme une souche devant Cipriani, lardé de coups de baïonnette. Le mort et le blessé, on les jette sur un tombereau à fumier. En ce lamentable équipage, on les traîne à Versailles où, aussitôt, pour voir ces brigands, s'attroupent les curieux : jusqu'à des élégantes qui, affirmera le garibaldien, de la pointe de l'ombrelle, fouillent la cervelle du cadavre étalé sur le plancher d'un poste de police...